Coro de ex-mineiros nas Minas do Lousal. Juntar-se para cantar era (e é)

importante para eles. (Foto: Maria Vlachou)

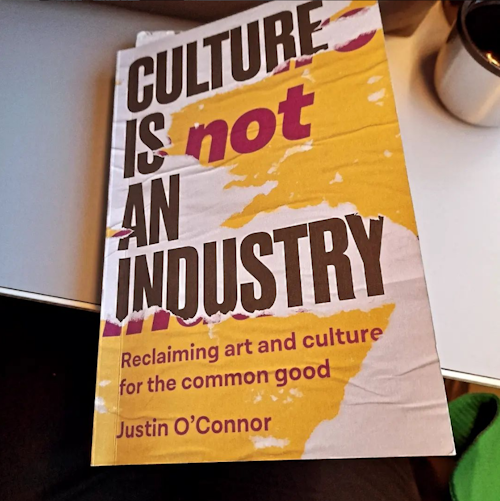

O título é uma citação do livro de Justin

O´Connor “Culture is not an industry – Reclaiming art and culture

for the common good”. Antes de entrar no assunto, vêm-me

à memória dois episódios da minha vida profissional.

Em 2016, a Acesso Cultura tomou conhecimento de um grupo de trabalho constituído no ano anterior pelo governo português para fazer face à crise dos refugiados. Neste grupo estiveram representados os seguintes sectores: Direcção-Geral dos Assuntos Europeus/Ministério dos Negócios Estrangeiros, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Instituto da Segurança Social, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Direcção-Geral da Saúde; Direcção-Geral da Educação e Alto Comissariado para as Migrações. A cultura não foi convidada a fazer parte. A nossa associação escreveu ao Ministério da Cultura e foi-nos dito que o grupo estava quase a completar a sua tarefa e que o Ministério iria prestar mais atenção no futuro. Mais atenção a quê…? Ninguém considerou que a Cultura tivesse alguma coisa a ver com a chegada de refugiados a um país pequeno – nem mesmo o Ministério da Cultura e talvez também alguns profissionais da cultura.

Quatro anos depois, vem a pandemia e, à medida

que tentamos lidar com a incerteza que esta experiência traz às nossas vidas e

ao sector, os fundos do programa “Cultura para Todos” são desviados, pois a

Cultura não é considerada “essencial” naquele momento. E, no entanto, muitos de

nós recorremos à música, aos filmes, às séries de televisão, ao teatro

transmitido em livestreaming, cantámos às nossas janelas, aplaudimos os

profissionais de saúde nas nossas varandas, olhámos nos olhos dos nossos

vizinhos e, quando perguntámos “Como está?”, esperávamos realmente ouvir uma

resposta. No entanto, a cultura não foi considerada “essencial”.

No seu livro, O’Connor analisa este “fracasso

estratégico do sector cultural” depois de abraçar, no final dos anos 90, o seu rebranding

para “indústrias culturais e criativas”. Um pouco de história:

“Em 1997, Chris Smith, chefe do recém-criado Departamento de Cultura, Media e Desporto (DCMS), preparava-se para obter aprovação para o seu novo orçamento (…); [precisava] de convencer o Tesouro a reverter duas décadas de cortes nas artes e na cultura. A sua equipa sugeriu um rebranding: a cultura, associada à “arte”, era inevitavelmente vista como elitista. A criatividade era democrática, moderna e enérgica (…) Era também economicamente produtiva (…) [e abriria] a porta à influência e aos recursos políticos. As “indústrias criativas” proporcionariam empregos para substituir aqueles perdidos nas fábricas e, ligados agora a uma nova “economia do conhecimento”, abririam perspectivas entusiasmantes de mobilidade social e de trabalho com significado.” (pág. 35)

Neste momento, sabemos que esse rebranding

não cumpriu as suas promessas e isso tornou-se demasiado claro, especialmente

durante a pandemia, quando todos vimos quão frágil é o sector. E tem também um

efeito duradouro, que ainda mantém o sector preso a outras agendas. Como afirma

o recente relatório da Culture Action Europe “State

of Culture”, questões como “como contribuímos

para a economia, como podemos tornar as instituições culturais neutras em

carbono e como contribuímos para a saúde e o bem-estar” são muito relevantes,

mas, em vez disso, de nos esforçarmos para lhes dar resposta, devemos abrir

espaço para as nossas próprias questões:

“Onde está o nosso argumento político relacionado com a forma como vemos os humanos na nossa sociedade? Por outras palavras, como as pessoas se relacionam entre si nas comunidades e como podem não só usufruir da “liberdade negativa” de consumir, votar e fazer “likes”, mas também da “liberdade positiva” para fazer escolhas informadas, construir comunidades, assumir responsabilidade política e levar uma vida que permita a construção de sentido?” (Lars Ebert, Secretário-Geral da Culture Action Europe, no prefácio, pp.4-5).

No seu livro, Justin O’Connor escreve sobre a

liberdade positiva de fazer, de se tornar; uma liberdade que não é “simplesmente

de desejos e vontades, mas de decidir quem devemos ser e o que devemos fazer.”

(pág. 10) Refere-se especificamente à despolitização da cultura como resultado

do seu rebranding para indústrias culturais e criativas. Desde a p. 1,

recorda-nos que temos de a repolitizar, porque “A cultura é fundamental para o

que é ser humano, viver num mundo social. (…) [deveria ser transferida] de

volta para a esfera da responsabilidade pública, juntamente com a saúde, a

educação, a assistência social e as infra-estruturas básicas.” Defende “um novo

quadro para a política cultural, onde a infra-estrutura social – aquilo que

torna possível a vida social – se torna uma parte distinta das necessidades

básicas (p. 24). E afirma que o acesso à cultura deve ser considerado “uma

parte fundamental da cidadania” e com isto quer dizer “aquelas coisas das quais

não podemos prescindir se queremos participar plenamente na sociedade e

concretizar o nosso potencial.” (pág. 126)

Uma das partes mais essenciais deste livro para

mim é a discussão sobre o que deve ser considerado essencial na vida de uma

pessoa. Em 1976, a Industrial Assistance Commission da Austrália informou Gough Whitlam, que tinha acabado de fundar o

Australia Council for the Arts, que as artes performativas “proporcionam

estimulação psicológica, emocional ou intelectual e outras formas de satisfação

pessoal aos indivíduos. No entanto, [estes]… não justificam, por si só, o apoio

público.” (pág. 41) Trata-se sobretudo de uma escolha pessoal pela satisfação

individual, a escolha de uma elite que sabe apreciar “as artes”. Ainda hoje,

muitas pessoas questionam se deveríamos tratar da saúde, da educação, da

habitação, dos transportes, da alimentação, da energia, da água, dos sistemas

básicos de comunicação antes de chegarmos à cultura (p. 109). “A história da

cultura popular da classe trabalhadora sugere outra coisa”, diz O’Connor (p.

132) e faz ainda outra observação muito relevante:

“As bases sociais, então, devem incluir o desejo humano básico de reconhecimento, respeito, propósito e significado derivado do mundo social em que vivemos. (…) A atribuição de respeito e reconhecimento significa permitir que a classe trabalhadora possa perseguir aspirações de “identidade, afiliação, participação, criatividade e experiência” tanto quanto a classe profissional dos gestores. Não ser capaz de ver isto significa ter uma compreensão radicalmente má das explosões do ‘populismo’ da classe trabalhadora no caso do Brexit, do Donald Trump, do Bolsonaro e dos ‘gilets jaunes’.” (pp.113-114)

“Liberdade

para quê? Cultura para quê?” foi o título

da minha intervenção do ano passado na Universidade de Coimbra, numa série de

debates organizados quando a revolução portuguesa se aproximava do seu 50º

aniversário. Questionei na altura o que significava para a nossa sociedade, o

que dizia sobre a cultura, o facto de mulheres grávidas poderem morrer neste

país por falta de serviços de saúde onde vivem; o facto de os modernos

proprietários de escravos responderem aos seus críticos que é assim se

quisermos comer tomate cereja; o facto de uma rapariga cigana neste país poder

ficar fora da escola porque uma juíza confirma que esta é a tradição na sua

comunidade; o facto de a polícia continuar a matar e a brutalizar cidadãos

negros; etc., etc. Ao mesmo tempo, questionei quantos de nós, que trabalhamos

nesta área, e quantos cidadãos na sociedade em geral vêem o papel que a Cultura

pode ter em tudo isto. Quantos vêem a Cultura como algo mais do que a calendarização

de eventos e de actividades artísticas e culturais, mas sem uma visão de quem

somos e de quem desejamos ser? Ou como algo mais do que a distribuição de

“equipamentos culturais” (ou seja, edifícios para museus, teatros, bibliotecas)

em diferentes pontos do país?

Um pouco antes de morrer, aos 35 anos, Christos

Grammatides, advogado grego e persona das redes sociais, afirmou numa

entrevista: “Não deixem as pessoas sozinhas. A dignidade está no ‘juntos’”. É

este “juntos” que deveríamos procurar construir, esta cultura de cuidado,

solidariedade, respeito e reconhecimento do potencial de todas as pessoas e do

direito de todas as pessoas de contribuir para o que a nossa vida em comum é e

deve ser. Não apenas quando ocorre uma tragédia ou uma pandemia, mas como forma

de estar, de viver uma vida que vale a pena ser vivida.

Cententas de voluntários a caminho de ajudar pessoas afectadas pelas cheias em Valencia

(Foto: Ana Escobar/EPA, retirada do The Guardian)

No comments:

Post a Comment