|

Screenshot do documentário da Netflix "Emicida: AmarElo - É tudo pra ontem" |

Em 2016, Faustin Lyniekula, coreógrafo congolês, foi o convidado do festival bienal de Lisboa Artista na Cidade. A sua performance “Le Cargo” foi o motivo pelo qual fui ao bairro da Cova da Moura pela primeira (e, até agora, única) vez. Muitos colegas e amigos estavam lá, pessoas que normalmente encontro em diferentes espaços culturais da cidade. E, claro, os residentes locais também lá estavam. Lembro-me daquele momento como uma experiência desconfortável. Lembro-me de me ter sentido uma intrusa, de pensar que não deveria estar lá, não naquele contexto.

Tem sido difícil para mim identificar o motivo desse

desconforto, pô-lo em palavras. Já me perguntei muitas vezes porque é que o

sentimento não tinha sido o mesmo um ano antes, quando fui ao bairro da

Pasteleira, no Porto, ver “O Baile” de Aldara Bizarro,

inserido no programa municipal “Cultura em Expansão”. São dois bairros que não

fazem parte dos meus itinerários habituais, zonas com uma forte presença

negativa nos meios de comunicação social e, consequentemente, nas nossas

cabeças. Mesmo assim, a experiência de assistir a um espectáculo em cada uma delas

não foi a mesma.

No mês passado, tive a oportunidade de discutir este assunto

com outros colegas num seminário intitulado “O direito à participação cultural: periferias geográficas e outras”. Isso ajudou-me a pensar um pouco mais. Lyniekula passou algum tempo na Cova

da Moura, trabalhou com os residentes locais. Em 2016, o Público noticiava que

Linyekula identificou no bairro “muitas das temáticas que tanto gosta de

trabalhar e que em nada lhe são estranhas: o colonialismo, as feridas da

guerra, a miséria e a fome”. Lembrava também aos leitores que o coreógrafo tinha apresentado essa peça antes em Lisboa, mas que agora teria um

“significado especial”, porque iria adaptá-la para a Couva da Moura. O Diário de Notícias dizia que o Artista na Cidade apresentou nove espetáculos na zona da grande

Lisboa, em teatros e centros culturais, espaços exteriores e “bairros de

fronteira entre a cidade e a periferia”, como a Cova da Moura.

Assim, “a cidade” visitou “a periferia” naquele dia, para

ver como um coreógrafo congolês reflectia sobre questões que não lhe eram

estranhas. Fiz parte daquela “cidade”, espectadora de uma

performance sobre temas que não me eram verdadeiramente familiares, mas também

espectadora dos residentes locais, igualmente pouco familiares. Pensando melhor, o que me causou aquele profundo desconforto foi o facto dos residentes

locais se terem igualmente tornado em espectadores, mas também em espectáculo.

Um grupo musical local, Batuque “Finka Pé”, tocou depois da performance de

Lyniekula - um toque de folclore para os “convidados da cidade”, talvez?

Lyniekula apresentou-se nesse ano noutros espaços culturais de Lisboa, como a

Fundação Gulbenkian e o Centro Cultural de Belém. Ninguém esperava, suponho,

que os moradores da Cova da Moura estivessem lá também, para ver o resto do

trabalho do Artista na Cidade. Normalmente, esses movimentos entre a cidade e a

periferia funcionam apenas numa direcção.

|

Faustin Lyniekula, "Le Cargo", Lisboa / Couva da Moura (Foto: José Frade) |

Acho que o que foi diferente na Pasteleira é que Aldara

Bizarro não só trabalhou com os moradores locais, mas eles entraram no espectáculo,

era para eles e com eles. Eu assisti e vi amigos e colegas, assim

como os moradores locais estavam lá para ver os seus. Senti que foi diferente, não me provocou desconforto. Ainda assim, a questão de quem

pertence onde, quem faz e vê o quê, se o movimento tem pelo menos duas

direcções ou apenas uma, também se coloca quando se pensa no programa “Cultura

em Expansão” da cidade do Porto. Na brochura de 2020, o Presidente da Câmara assina um texto em que se fala da crescente componente

participativa das comunidades locais nas actividades. Também se refere ao

desenvolvimento de “novos públicos” e a uma participação alargada no processo

de criação e experimentação artística. O Cultura em Expansão cumpre “a

dupla intenção cultural e cívica de levar arte a todos, incentivando todos os

públicos a participar, conhecer, interagir e tornarem-se parte vital da vida

artística da cidade." Quem leva qual arte e a quem, no entanto? Quem decide

e qual é o tipo de participação promovida? Tornar-se parte vital da vida

artística da cidade significa que os moradores da Pasteleira são também esperados

no teatro municipal da cidade? Têm aparecido? E espera-se que estejam lá apenas

como espectadores ou também como criadores?

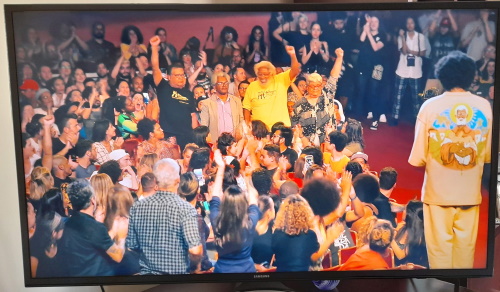

Um novo marco nesta discussão sobre acesso e participação cultural (bem como racismo sistémico e a exclusão de certas pessoas de espaços culturais formais e mainstream) é o documentário da Netflix “Emicida: AmarElo - É tudo pra ontem". Em 2019, o rapper brasileiro deu o seu primeiro concerto no Teatro Municipal de São Paulo, lugar onde a sua avó de 80 anos nunca tinha entrado e onde os mais jovens membros da família iriam entrar pela primeira vez. Viajando atrás no tempo, Emicida apresenta a contribuição das pessoas negras na história do seu país - incluindo nas artes, em particular na música - consciente de que os seus sonhos e lutas começaram muito antes de ele chegar. Vendo aquela pessoa naquele palco, assim como o teatro lotado que cantava com ele, quase que se consegue visualizar a linha contínua na história que o levou até ali e sente-se o grande simbolismo do momento. Que se torna ainda mais forte quando o rapper agradece aos membros do Movimento Negro Unificado, que protestaram contra o racismo em frente a esse mesmo teatro em 1978 e que estavam entre o público naquela noite.

Emicida fala da sua primeira viagem à África e da visita ao Museu da Escravatura em Angola. Diz que “uma ideia distorcida do cristianismo fez os negros acreditarem que não tinham alma". E continua: “A minha missão sempre que pego uma caneta ou o microfone é devolver a alma a cada um dos meus irmãos e irmãs que acreditavam que não tinham.”

|

Screenshot do documentário da Netflix "Emicida: AmarElo - É tudo pra ontem" |

O curador português João Fernandes deu uma importante entrevista à TSF em Agosto passado.

Depois de trabalhar no Museu de Serralves, no Porto, e no Museu Reina Sofia, em

Madrid, o agora director do Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, disse

que “Na Europa, há uma anestesia de muitos dos problemas deste planeta. No

Brasil, todos os problemas do mundo estão bem visíveis quando se dá três passos

na rua. Portanto, programar uma instituição cultural é também estar muito

atento a tudo isto que vai acontecendo e assumir uma posição que possa fazer

com que essa instituição cultural seja útil, no contexto em que opera. Há toda

uma série de questões, de urgências, de premências que sinto no Brasil e não sentia

na Europa da mesma maneira.”

É uma coisa bonita de se dizer e de se fazer; mas é também um alerta.

Porque as questões, as urgências e as premências que Fernandes e tantos outros

poderão sentir quando no Brasil, não são muito diferentes daquelas que rodeiam,

por exemplo, o Museu de Serralves. Cabe-nos a nós, como profissionais da

cultura e como cidadãos, estarmos atentos e sensíveis, humildes e capazes de

ouvir, desejarmos que as nossas organizações sejam úteis e relevantes.

Ainda neste blog

Justin

Bieber e o combate ao extremism islâmico (2016)

Discutindo

valores (e vales), do Brasil ao Líbano (2013)

Mais leituras

Mariana Correia Pinto (2018), Entre os nus de Mapplethorpe e o parafuso: a distância de Serralves a Pasteleira, Público/Ípsilon

No comments:

Post a Comment